Архивный фонд – хранилище истории

Один из важнейших резервуаров

памяти человечества - архивы.

М.О. Чудакова

22 сентября 2016 года исполняется 95 лет архивной службе Челябинской области. Нашему городскому архиву 1 января 2016 года исполнилось 40 лет с момента образования. 1 января 1976 года в штатное расписание исполкома городского Совета депутатов трудящихся г. Челябинска-70 была введена единица заведующей архивом.

До этого момента все документы городских организаций хранились в архиве НИИ № 1011, созданном в 1962 году.

Статус государственного городского архива был установлен в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1978 года № 583-42 «Об упорядочении хранения архивных документов», в соответствии с которым были образованы государственные архивы в закрытых городах. На архив была возложена ответственность за хранение документов и их учет, комплектование архива документами, информационное обеспечение, а также организационно-методическое руководство архивным делом в подведомственных горисполкому учреждениях, организациях и предприятиях.

Первым заведующим городским архивом была Нестерова Любовь Ивановна.

С 1977 года на протяжении 15 лет хранительницей истории молодого города и заведующим архивом была Эмма Дмитриевна Блинова. В 1979 году городской архив пополнился сразу на 2283 единицы хранения за счет передачи документов городских организаций из архива института. Решением исполкома городского Совета г.Челябинска-70 № 90 от 10.04.1980г. было принято «Положение о городском государственном архиве». К концу 1992 года в архиве числилось 8 фондов и 8373 единицы хранения.

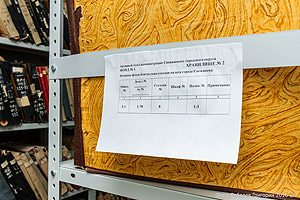

Справка. Архивный фонд – это совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой и подлежащих постоянному хранению.

С 1992 по 2011 год в архиве работала Любовь Николаевна Тулякова. По состоянию на конец 2011 года в архиве числилось 25002 единицы хранения и 41 фонд.

В 1991 году, после преобразования горисполкома в Администрацию города и снятия условного наименования города Челябинска-70 в 1994 году, было разработано «Положение об архивном отделе администрации города Снежинска», которое действует и сегодня с внесенными новыми изменениями, соответствующими современному законодательству.

|

|

|

|

|

|

|

|

Так когда же образовались самые первые архивы? Что они из себя представляли? Как они работали? Об этом очень интересно написано в книге «Беседы об архивах» Мариэтты Омаровны Чудаковой.

Справка. М.О. Чудакова, советский и российский литературовед, историк, доктор филологических наук, критик, писательница, мемуарист, общественный деятель. Автор более 200 научных работ и статей в области истории литературы XX века, истории филологической науки и литературной критики. Основная сфера исследовательских интересов Чудаковой — история русской литературы советского периода, история русской филологической науки, архивное дело и его история. Является председателем Всероссийского булгаковского фонда. (Википедия)

Помню – значит, существую: именно так могли бы сказать о себе и отдельные люди, и сообщества людей. Ведь даже проблема принципиальной возможности резкого увеличения сроков жизни человека – до нескольких сотен и более лет – наталкивается на препятствие, связанное с памятью: встает вопрос, какого же размера должны быть кладовые памяти такого жителя веков и где они будут размещаться. Ибо стало уже аксиомой, что вне непрерывной памяти о прошлых событиях личность человека немыслима. "Человек – сумма своего прошлого", - утверждает У. Фолкнер, американский писатель, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе. В известном смысле и человечество есть сумма своего прошлого; с прошлым, с представлением о традиции прочно связано, во всяком случае, понятие культуры.

Название "архив" явилось в русском законодательстве впервые при Петре I. В "генеральном регламенте коллегиям" предписано было иметь два архива: один общий, для всех петровских министерств, в специальном ведении коллегии иностранных дел, и второй – финансовый. Было постановлено, чтобы в канцеляриях и конторах оконченные дела хранились не более трех лет, а затем сдавались в архив под расписку архивариуса. Специального образования для этой должности не требовалось (вплоть до начала двадцатого века) - сенатом решено было только, чтоб "в архивариусы избирать людей трезвого жития, неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях непримеченных..." Уже после смерти Петра, в целях сохранности архивных документов (которые еще недавно лежали в московских приказах и воеводских избах, ничем не защищенные от многочисленных пожаров), отдано было распоряжение сделать во всех губерниях и провинциях " по две палаты каменные, от деревянного строения не в близости, со своды и полы каменными и с затворы и двери и решетки железными, из которых бы одна была на архиву, а другая на поклажу денежной казны", но выполнено это практически не было.

К концу XVIII века образованы были Санкт-Петербургский и Московский архивы старых дел, в которых сосредоточены были архивы центральных учреждений Российской империи – Берг-коллегии, ведавшей рудокопными делами ("берг" по-немецки "гора"), Коллегии экономии, Камер-коллегии, Главного магистрата. Когда петровская коллегия иностранных дел стала министерством, при ней учрежден был Государственный архив (в Петербурге). В него перенесены были важнейшие и в большинстве своем секретные бумаги – материалы из кабинета Екатерины II, в том числе ее мемуары, которые не разрешалось читать при Николае I даже взрослому наследнику престола; документы, сохранившие для будущих историков сложные обстоятельства вступления на престол Николая I, дела Следственной комиссии и Верховного суда 1825-1826 годов. С упразднением Архива старых дел (в 1834 году) часть весьма важных бумаг XVII и XVIII вв. также попала в этот архив.

В конце XIX века один из авторитетных энциклопедических словарей разъясняет не без торжественности: "Расположенный в роскошном помещении министерства, этот архив, состоящий в ведении особого управляющего (при коем старшие и младшие архивариусы), допускает посторонних лиц к занятиям только по особому высочайшему разрешению, так как его дела составляют государственную тайну. Много важных исторических работ совершено нашими учеными на основании сокровищ этого архива". "Роскошное помещение" - это здание Главного штаба, и посейчас огромной подковой огибающее Дворцовую площадь в Ленинграде. Сюда в феврале 1832 года из своей квартиры на Морской (ныне ул. Гоголя) ходил А. Пушкин – в это время он начал читать "кабинетные бумаги" Петра, работая над "Историей Петра I" - один из последних и незавершенных трудов. Рукопись его была опубликована только через сто лет после смерти поэта. Исследователь "Истории Петра" И. Фейнберг путем многолетних разысканий установил, что А. Пушкину удалось получить доступ даже к документам, хранившимся в Секретном отделении Государственного архива, наиболее "закрытым" из которых было дело царевича Алексея, лежавшее вплоть до 1827 года в запечатанном сундуке.

В 1919 году выпущена была специальная брошюра с пространным названием: "Почему необходимо бережно хранить собрания документов и чем всякий из нас может помочь в этом деле". Сама брошюра составляла семь страниц небольшого формата, зато издана была большим тиражом и взывала ко всему населению страны (такого рода издания назывались тогда листовками). Начиналась она с объяснений - что такое архив: "Собрание хранимых в порядке документов и бумаг, иногда совсем недавних, а иногда старинных, называется архивом. Каждый архив является драгоценным народным достоянием, подлежащим самой бережной охране... Какими бы малоинтересными и неважными ни казались на первый взгляд документы некоторых архивов должностных лиц и казенных учреждений, как упраздненных (например, прежних земских начальников и волостных правлений), так и действующих (например, казенных палат, акцизных и почтово-телеграфных установлений), точно так же, как и архивы с бумагами общественных учреждений (например, земских, городских, монастырских, церковных) и частных лиц (например, "бумаги, оставшиеся в прежних помещичьих усадьбах), - все эти бумаги очень ценны и сейчас, и особенно в будущем. В руках знающих людей они явятся очень важным материалом для ознакомления не только с великими событиями нашего времени, вроде мировой войны 1914-1918 гг. или февральской и Октябрьской революций, которые, естественно, всегда будут возбуждать живой интерес будущих поколений, но и с самой обстановкой нашей повседневной общественной и частной жизни с ее особым, резко изменившимся по сравнению с недавним прошлым укладом".

Автор этой брошюры-листовки обладал не только высоким историческим сознанием, но и пафосом практического деятеля, стремившегося научить каждого правильному обращению с попавшими в его руки бумагами.

«Каждый раз, когда случится обнаружить хотя бы и небольшое собрание документов и бумаг, отражающих деятельность какого бы то ни было, безразлично, действующего или упраздненного учреждения или должностного лица (например, любой крестьянской организации, деревенского кооператива, больницы, школы, церкви, монастыря, войсковой части, фабрики, завода, бывших урядника или земского начальника и т. д.) или же принадлежавших раньше частному лицу (например, доктору, учителю, помещику, священнику, купцу и др.), поскорее довести об этом до сведения ближайшего народного учителя или культурно-просветительного отдела местного Совдепа, а еще лучше – сверх того в Главное Управление Архивным Делом Петрограда (следует адрес) или Москвы (и также адрес), куда ближе"…

«Если документы и бумаги находятся в явно неподходящем помещении, откуда, например, легко могут быть расхищены, или же где их может испортить вода от дождя, таяния снега, разлива реки или грязь при распутице, или же, наконец, где они могут сгореть от соседства, например, с баней или кузницей, - сразу же обратить на это внимание того, кто за ними присматривает, постаравшись указать более подходящее помещение, где они могли бы хотя временно храниться без опасности погибнуть от расхищения, сырости, грязи, мороза, наводнения или пожара".

Все эти опасности подстерегают рукописи и по сию пору, и если, скажем, уменьшилась угроза пожара, то резко возросла вероятность гибели забытых на чердаке бумаг во время сноса старого дома. А с рукописями, весьма сильно, а нередко непоправимо подпорченными сыростью во время хранения их в частных руках, архивисту приходится встречаться постоянно. Если так велика угроза гибели рукописей, то возникает вопрос: а что же осталось от далеких времен русской истории?

Остались летописи. Со времен Нестора-летописца - то есть с конца XI века - прослеживается писание их по русским монастырям. А с начала XVI века в Москве систематически велось официальное летописание.

В крупных монастырях хранились списки с официальных летописных сводов. Записывать текущие события было делом естественным, неоспоримым. Ставить же имя свое под этими писаниями, напротив, считалось делом суетным, никчемным. Имена эти восстанавливаются с трудом, по косвенным данным, и далеко не во всех случаях.

Есть и другие документы. О XVI веке рассказывают, например, материалы так называемого Царского архива. Правда, значительная их часть погибла - однако представление о ней дает опись этого архива, сделанная в 70-х годах XVI века.

Заметим, кстати, что сами авторы летописей не довольствовались устными воспоминаниями очевидцев и собственными наблюдениями, а обращались к архивным документам. Так Нестор пользовался, например, архивом князя Святополка, где хранились договоры с греками.

Наиболее ранние сведения о существовании архивов на Руси относятся к XIV-XV векам. Правда, в это время не было архивов как хранилищ одних только документов - они хранились вместе с книгами, деньгами, и возникали такие хранилища чаще всего при церквах и монастырях. В XVI веке все центральные и местные правительственные учреждения имели свои хранилища документов, хотя чаще всего очень плохо устроенные - документы хранились на скамьях, на столах, на полу, а то и в лукошках, - в старинных описях архивов можно встретить слова "в трех ларях и пяти лукошках".

В XIX веке в России существовало уже достаточно разветвленное архивное дело. Далеко не сразу, однако, было осознано значение архивов как собрания исторических источников, необходимых для нужд науки.

Что же произошло с государственными архивами Российской империи (существовал еще и Архив святейшего Синода, и Архив Морского министерства, и губернские исторические архивы, и многие другие) после революции?

Декретом от 1 июля 1918 года все архивы правительственных учреждений ликвидировались и становились частью единого Государственного фонда. Это означало, что дела всех учреждений бывшей Российской империи, где бы они ни хранились, объявлены были общенародной собственностью. Было создано множество государственных архивов - центральных, краевых, областных, городских и проч. Туда постепенно стали стекаться документы, уцелевшие от потрясений времени гражданской войны.

Архивная служба Челябинской области была создана 22 сентября 1921 года в связи с открытием губернского архива при губернском отделе народного образования. В конце декабря архив был закрыт из-за реорганизации и возобновил свою деятельность лишь в марте 1922 года как губернское управление Архивного фонда.

Первые документы в архив стали поступать осенью 1922 года, когда выделили архивохранилище по ул. Рабоче-Крестьянской (ныне ул. Кирова). Помещение было достаточно большое с деревянными стеллажами длинной 400 п.м. Принятые двенадцать возов – это документы воинских частей. Затем поступило двадцать возов документов Челябинской управы и магистрата. До конца 1924 года в это здание было принято 70 тонн документов дореволюционного периода.

Сегодня архивная служба Челябинской области включает в себя: Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, Объединенный государственный архив Челябинской области, 6 муниципальных архивов, 38 архивных отделов администраций муниципальных образований. В архивной службе области работают 319 специалистов, в том числе 205 с высшим образованием, 3 кандидата исторических наук. В архивном отделе администрации нашего города работают два человека. Архив с 2013 года располагается в здании новой библиотеки по проспекту Мира, дом 22. Хранилище соответствует всем современным требованиям хранения документов. Это некогда просторное помещение из года в год пополняется документами, которые имеют важную историческую ценность для наших потомков. Экспертизу ценностей документов проводят сначала работники ведомственных архивов и составляют опись дел, которую внимательно изучает сотрудник архивного отдела, а затем и члены экспертно-проверочной комиссии в г.Челябинске. После всей этой кропотливой работы можно смело сказать: в архив не попадают случайные документы.

На 1 января 2016 года в архиве числится 52 фонда и 29036 единиц хранения (9585 единиц хранения управленческой документации, 11778 единиц хранения по личному составу и 7673 единиц проектов).

Архив по ежегодно составляемому плану комплектуется документами постоянного срока хранения. Источники комплектования архива – 16 городских организаций. Сотрудники архивного отдела оказывают методическую и практическую помощь ведомственным архивам при составлении описей дел постоянного хранения, по личному составу и номенклатур.

Регулярно выполняются социально-правовые и тематические запросы от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Запросы приходят из всех точек России.

Архивный отдел активно сотрудничает с отделениями Пенсионного фонда по Челябинской области в рамках межведомственного электронного взаимодействия по каналам защищенной связи.

На официальном сайте администрации города Снежинска есть отдельная рубрика архивного отдела. В ней можно узнать о фондах, которые хранятся в отделе; организациях-источниках комплектования архивного отдела, график предоставления описей и сдача дел на хранение в архив; сделать запрос, заполняя предлагаемые формы; посмотреть виртуальные выставки. Одна выставка посвящена территориальной избирательной комиссии в городе Снежинске, другая рассказывает об архивном отделе. Информация на сайте постоянно обновляется.

Архив – это не только учреждение с длинными полками, заставленными делами, затененными окнами, чтобы не попадали солнечные лучи и не разрушали старую бумагу. Архив это не только современные технологии сканирования, копирования, электронные картотеки и справочники, электронный документооборот. Архив это еще и фотографии вашей семьи, письма, открытки.

Из книги «Беседы об архивах» М.О.Чудаковой. «Да, архив, несомненно, есть у каждого – хуже или лучше сохраняемый, но есть. В ящиках вашего письменного стола или в шкатулках, спрятанных в шкафу, уже с первых лет вашей жизни начинает составляться основной корпус того, что называют личным или семейным архивом. Это биографические документы (начиная со свидетельства о рождении), это семейные альбомы, это письма, полученные от родных и знакомых (если у вас выработалась привычка сохранять эти письма). Даже книги с пометками, сделанными вами в разные годы жизни…

Архив есть у каждого человека, но, как правило, люди сами не знают этого и потому с небрежностью относятся к бумажкам, захламляющим их дом и затрудняющим жизнь. В последние годы все решительнее укореняется привычка освобождаться от много лет сохранявшихся бумаг - писем, записных книжек, бабушкиных девичьих еще дневников. Между тем на бумаги эти стоило бы взглянуть по-другому. Свидетели вашей частной жизни, они вместе с тем свидетели вашего времени, и именно от вас, от вашего отношения к личному своему архиву зависит степень полноты, с которой войдет это время в историю.

Чем раньше человек может вспомнить себя, чем живей в его памяти детство и последующие годы, тем больше у него возможностей для осознания самотождественности, а значит, для более полной реализации своей личности (недаром многие великие люди помнили себя с очень раннего возраста).

Поэтому люди, которые не забывают год за годом фотографировать своего ребенка, а потом берегут эти фотографии, которые сохраняют первые его собственноручные письма, первые школьные работы и т. п., не просто находятся во власти слепого родительского чувства. Чаще всего сами того не подозревая, а иногда отдавая себе ясный отчет, они делают важную и невосполнимую впоследствии работу, - облегчают сыну своему или дочери путь к самим себе и помогают формированию их исторического сознания. А сугубо личная, казалось бы, переписка ваших родителей, не уничтоженная ими когда-то и оставшаяся теперь в ваших руках? Времена их молодости - 1920-е, 1930-е годы... А письма дедушек и бабушек? Конец прошлого века, начало нынешнего... Архивистам нередко приходится слышать, что еще совсем недавно в таком-то доме лежали бумаги людей 1840-х, 1860-х годов, но со смертью их последнего владельца были уничтожены, как ненужный сор. Архивный опыт убеждает, к сожалению, что в огромном большинстве случаев люди не представляют себе ценности хранящихся у них в доме старинных документов».

В апреле 2016 года на официальном сайте администрации и в газете «Инфо-Банк» была размещена заметка о том, что архивный отдел примет от населения ценные исторические документы, касающиеся развития и становления города, фотографии, документальные семейные реликвии, личные архивы. Акция действует до 31 декабря 2016 года. Просим откликнуться неравнодушных людей.

Архивисты всегда очень трепетно относятся к документам. С пониманием того, что документ о прошлом, иногда, казалось бы, совсем ничтожный и незначимый, может оказаться для исследователя самым нужным и необходимым в его поисках.

Документы, однажды попав в архив, остаются здесь навсегда.